20XX年〇月△日(休職から352日目)

リワークデイケアでは色々なプログラムを受講する。

座学もあればグループディカッション、模擬練習もある。

さらには書道や運動、図画工作まで。

それらはすべてココロのリハビリに意味があるらしい。

そんな様々なプログラムの1つに「認知療法」がある。

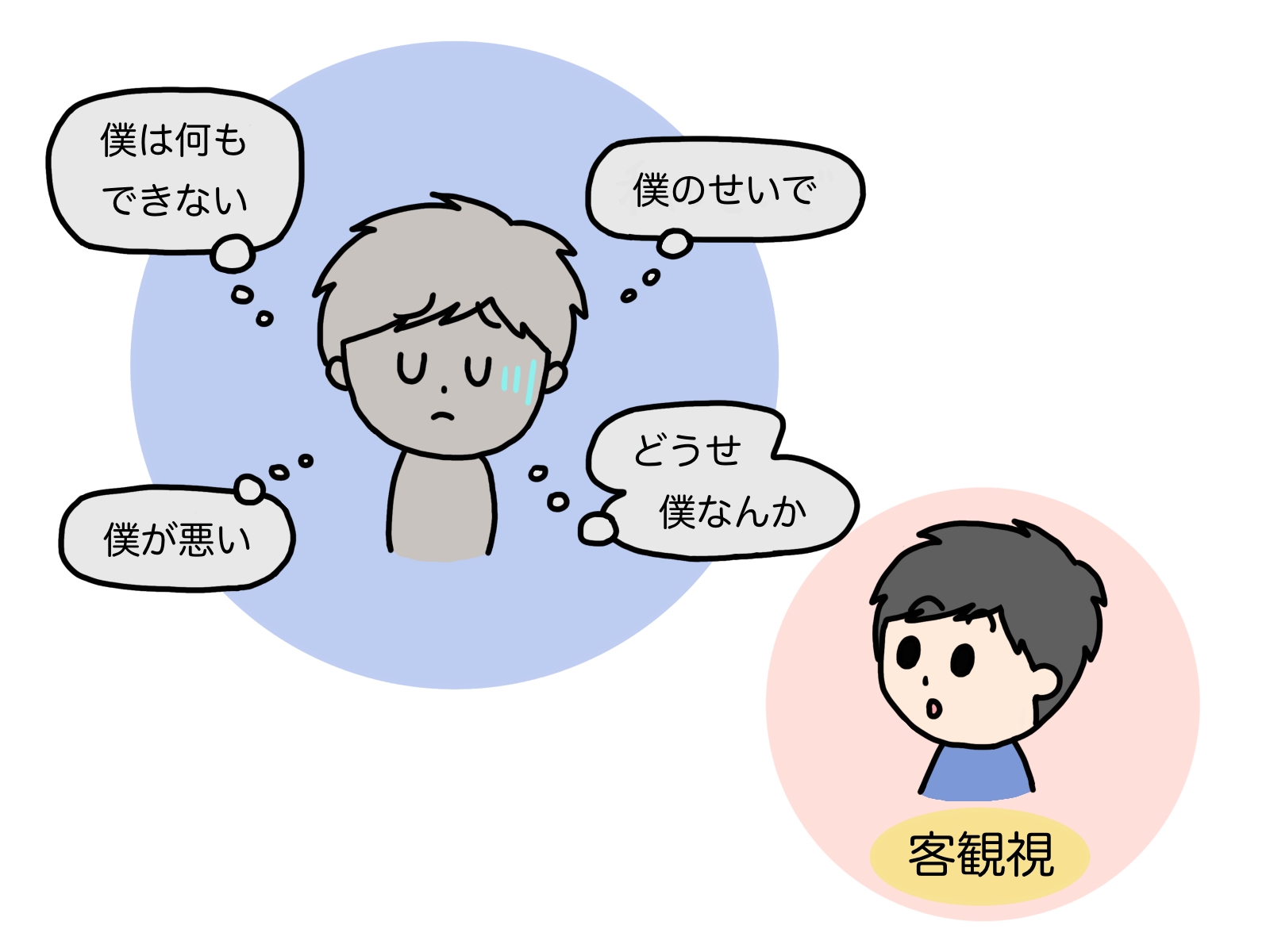

認知療法は、【認知≒思考・解釈・評価など】の柔軟性を取り戻す心理療法と言えると思います。

頑なになってしまった思い込みを、出来る限り客観的に柔軟に現実を見つめ直し、

問題に対処できるようにすること。

認知の傾向に気付き、自分を知っていくこと。

それが認知療法かなと。

認知療法では、過去の出来事に対し、次のように分類する作業を行っていく。

- 状況・・・客観的事実

- 認知・・・「~と思った」

- 感情・・・「~と感じた」

- カラダの反応・・・動悸、ため息等

- 行動の変化・・・その後の実際の行動

これを数多くやっていくことにより、自己理解を深めていくことになる。

やってみて思ったことは色々あるが、

特に「感情の文字化って難しい」ってこと。

よく「ヤバイ」って言うけれど、この「ヤバイ」ってどういう感情って言われると、

嬉しいもあれば、恐怖もあれば、焦りもある。

さまざまな感情を一括りで表現してしまっている。

こんな感じで、自分の感情を言葉で表現するとき、

じつは細分化し切れていないことが多いみたい。

それを細分化し明確にすることって凄く難しいと感じた。

「不快」じゃ粗い?

例えば、人気ラーメン屋で並び続けて肩が痛くなる。

それで「肩が痛いなぁ~」と思う。

この思ったことは認知。

その時の感情を「不快と感じた」と表現する。

しかし、実は不快では自分のことを深堀していくときに困ったことになる。

そのあとがよく分からなくなってくる。

不快って実は色んな感情が混ざりこんでいるんだと思う。

肩が痛いなと思い、不快に感じた。

それって、

肩が痛いなと思い、イライラ感じた。

肩が痛いなと思い、不安を感じた。

肩が痛いなと思い、苦しみを感じた。

実は色んな感情が混ざっている。

こういう感情をひとつひとつ細分化し分けて書かないと、

それぞれの感情をうまく整理できなくなる。

そして、結局漠然と辛くなってしまう。

自分の感情を細かく見てやる。

それって凄く難しい。

「驚き」には注意?

驚きは純粋な感情な気がする。

でも、実は驚きだけでは足りないらしい。

なぜかというと、何かしらの事象があって「驚き」という感情が芽生えた時、

それと同時に他の感情も芽生えているはずだからだ。

例えば人気ラーメン屋で行列に並んでいる時に横入りされた時。

この時も最初は驚くだろうが、その後怒りが湧いてくると思う。

だから、この事象では「驚き+怒り」になる。

また例えば、道を歩いている時に交差点で人と出合い頭にぶつかりそうになった時。

この時も最初は驚くだろうが、その後恐怖を感じると思う。

だから、この事象では「驚き+恐怖」になる。

このように驚きといっても、その時の感情をさらに分析し、

より明確詳細に記さなければいけない。

感情の明文化。

やってみると難しい。

だからこそ、繰り返し数多く書いてみることで、少しずつ慣れていくのかなと思う。

コメント