20XX年〇月△日(休職から324日目)

リワークデイケアは学校の時間割のように、やるプログラム(科目)が決まっている。

それでも、通うごとに自分自身の中での気付きや、新しい学びが続き連なっていく。

今日特に学んだのは「うつ病」に関する授業。

うつ病とは?適応障害とどう違うの?っていう内容。

そのなかで職員さんが熱い思いを込めて言った台詞が胸に刺さった。

別に落ち込んでもいいの。

頑張ることだって必要。

疲れることがあって当たり前。

そんな時に「行き過ぎない」ことが大切。

上手く感情の起伏を調整できれば良い。

この言葉には優しさがあり、強い願いが込められているように感じた。

この考え方って大事だなって思った。

テンションが高過ぎても良くない。

テンションが低過ぎても良くない。

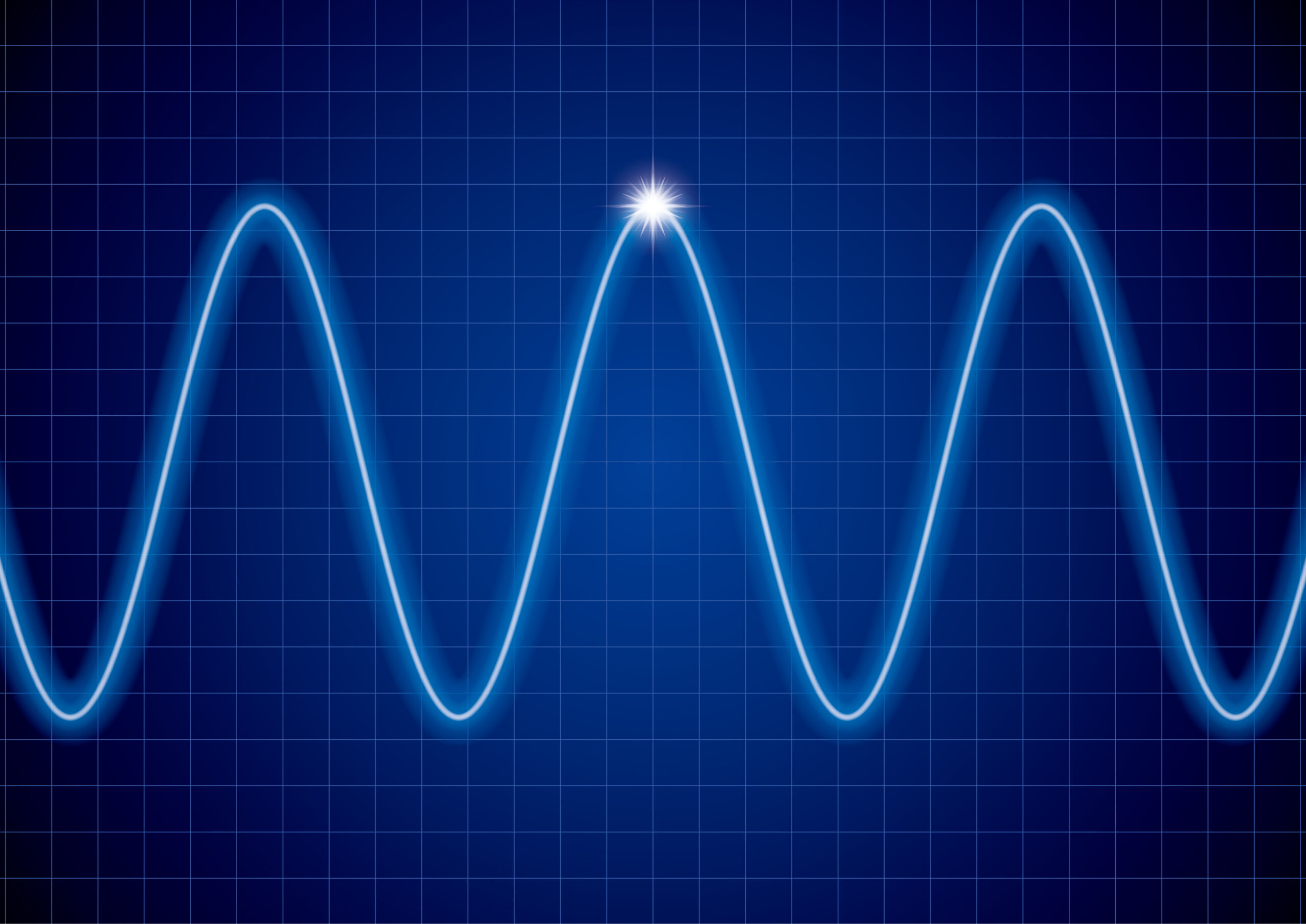

ほどほどが一番。

自分の中でフラットな状態。

リラックス状態。

その状態を横軸として、いかに感情の浮き沈みの幅が小さくなり、

波が小さく横軸に近似していくのかが大切なんだなって僕は思った。

生活リズムが乱れ疲労感

ここ最近は睡眠時間が乱れがち。

課題も増えて、どうしても時間が押してしまう。

いや、正確には「寝る事」よりも他のことを優先してしまう。

帰宅したら寝る準備をさっさと済ませ、いつでも寝れる状態にはなっている。

でも、例えばこのブログの記事を書いたり、本を読んだり。

僕の中に勝手にある「やるべきこと」を寝る事より優先してしまう。

その結果、遅寝早起きとなってしまい、寝不足がち。

朝から疲労感がある。

リワークプログラムを受けているのに疲労感があるなんて。

そして罪悪感も生まれてくる。

グループワークで抑うつ感

今日のグループワークは「強くストレスを感じたこと」。

来週でリワークプログラムを修了し卒業する方々の上記テーマの話を聞き、

第三者目線での意見を言う。

それで新しい気付きを得るのが狙いだ。

大人の「強くストレスを感じたこと」なので、内容がどれも重い。

人間関係が絡み、当事者同士だから感じる問題を抱えている。

第三者から評論家のように分かったようなクチは聞けない。

慎重に言葉を選んで、

短い時間のなかで「それは本当に相手のためを思っての台詞?」と自問自答して、

それでも言うべきと思ったことを紡いだ。

でも、言い終わってからも「これで良かったのか?」と思い悩んでしまう。

そして発表者の内容が重いだけに、そのネガティブな感情を貰い受けてしまう。

その結果、寝不足感による疲労感だけでなく、抑うつ感も積み重なり、

気分は不調だった。

疲れても頑張ってもいい!

そんな状態だから、みんな口数少なかった。

別にそれはそれでいいのに、なんとなく気まずい空気感を感じたまま次の授業へ。

そんなとき、職員さんが授業のなかで心を込めて伝えてくれた気がした。

疲れも憂鬱もあって当たり前です。

どんなに元気な人でも感じますよ。

頑張ることだって必要です。

頑張っていいんです!

よく精神疾患になると「頑張っちゃいけない」って言う人がいます。

そんなことありません!

頑張っていいんです!

むしろ、デイケアでは頑張ることも必要なんです。

続けて僕らに伝えようとしてくれる。

問題は「頑張る」と「無理をする」を混同しちゃうことです。

「頑張ること」は必要ですが、「無理をする」のはいけません。

感情は浮き沈みがありますが、その振れ幅を小さくケアする。

そういう感情の調整上手になるのが頑張って目指すべき姿だとワタシは思います。

そうやって聞くと気が楽になった。

そっか。

寝不足とグループワークの影響で、疲労感も抑うつ感もあっていいんだ。

それは頑張った証拠なんだから。

ただ、抑うつのまま過ごすのも僕の自由。

何とかしなきゃって焦るのも僕の自由。

「まあいっか、仕方ない」と切り替えてリラックスするのも僕の自由。

どの自分を選ぶのも僕の自由なんだ。

だから僕は、「まあいっか、仕方ない」と思う僕を選ぶことにした。

すると、「焦るボク」も「抑うつなボク」もたしかに「そこ」にいるけど、

表現するのは「まあいっかと思えるボク」を意図して選べている感覚があった。

それでいい。

「焦るボク」も「抑うつなボク」も居ていい。

全部がボクの一部。

その中で受け止めながら選ぶ自由が僕にはある。

そうすると、気分が不調ながら、

フラットでマイペースな状態に近付けることができた気がする。

コメント